我作为一名军旅作家,在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,参加东台市委党校、东台市杂文学会共同举办的新书研讨会,感到非常荣幸。关于《海防雄兵》,谈几点读后感:

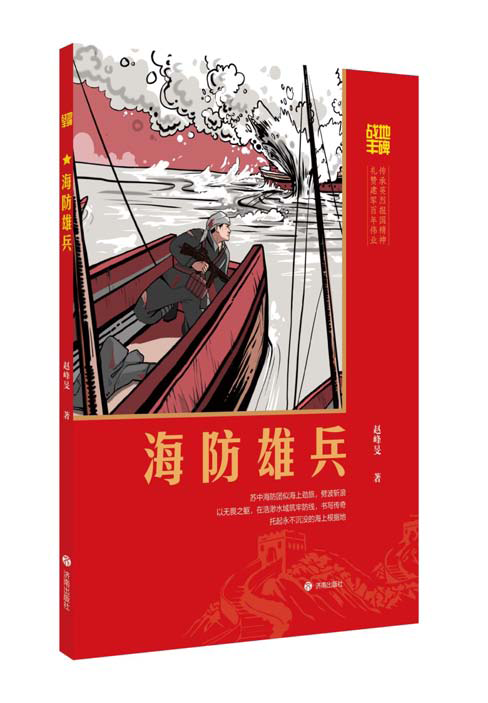

《海防雄兵》定位很好。封面上的关键词:“苏中海防团似海上劲旅,劈波斩浪,以无畏之躯,在浩渺水域筑牢防线,书写传奇,托起永不沉没的海上根据地。”这段文字,准确、畅达,提纲挈领。

我通读全书,认为《海防雄兵》是一部研究苏中军区弶港海防团抗战历史的优秀作品。

东台弶港,是抗日战争中新四军苏中军区弶港海防团的“起锚地”,其史料价值和精神内核,近年来引起人们尤其是青少年的广泛关注。而我,读到《海防雄兵》,似乎什么都忘了,唯有作品对那场远去的战争刻骨铭心地追思,光与影、人与情,历历在目。

《海防雄兵》把对弶港海防团分散性的研究转为集中性研究,把专题性研究提升为综合性研究,把以一个历史事件和某一战斗片段作为研究的范式变为通贯性、全过程的整体研究,全书九章四十节,是对苏中军区(弶港)海防团艰苦卓绝的抗战历史的真实写照,是对东台人民在这场民族解放斗争中英勇事迹的回放,是对东台弶港流血牺牲的抗战先烈的缅怀纪念。视野开阔,史料丰富,逻辑严密,为东台人、中国人保存了一段异常珍贵的历史记忆。

《海防雄兵》属于非虚构文学作品。非虚构文学,与史学、新闻学、社会学等领域交叉,形成民族志、革命斗争史等写作,在遵循真实性原则下,还原历史场景,构建叙事张力。在这方面,《海防雄兵》的努力可圈可点。第一章《潮起正是扬帆时》,作者这样开篇:“杨柳在曦光中摇风拂绿,麦子在煦阳下向上拔节。”“这天早上,东台大地父老乡亲静谧的梦突然被一声声刺耳的枪声打破:一群穿着黄军装的日寇,像漫天而来的蝗虫,举着膏药旗,跨过大海,从天生港登陆,朝东台城蜂拥而来,一路烧杀淫掠,无恶不作。这一天,东台大地上发生的一切,是人们无法抹去的集体记忆。日寇的罪行罄竹难书,一场英勇顽强的家园保卫战在东台就此展开。”

我就是看了上面这段可视性极强的文字,开始了我的阅读。

作者赵峰旻的叙事手法,文脉清新,文笔有力度、有深度,对我这样阔别家乡六十年的东台人来说,更带有一股乡情的温度。整个文本,没有浮华的外表,给人感觉很朴实。我认为,好书,首先要好读。《海防雄兵》就是一本可读性强的“好读的书”。

作为东台人,我和弶港有着与生俱来的不解之缘,我父亲曾是弶港的海夫,我对弶港可以说感情至深,因此,我给二儿子取名李弶,弶港的弶。32年前,我创作出版的第一部长篇小说《冷海》,主要故事情节就是围绕弶港海防团展开的。

但是,那是小说,除了陶勇和孙二虎是真实存在外,其他都是虚构。40年前,我从记者改任海军博物馆馆长,开始系统研究海军史,先后出版《图说中国古代海军》《图说中国近代海军》《图说中国人民解放军海军》,三年前出版并于去年再版《海权!中华海权!》,在《图说中国人民解放军海军》和《海权!中华海权!》中,都阐述了“苏中军区弶港海防团”的历史。

在此过程中,我深深体会到写史的重要和写史的艰难。既要对历史充满热情,又要对史实和笔下文字带有敬畏。写史的困惑,一是材料短缺,赤手空拳,有枪没有子弹。二是材料繁杂,鱼龙混杂,在大量石墨中遴选金刚石,去伪存真,还原真实的历史,并非易事。

史书大都是后人写的,史界两司马,西汉司马迁的《史记》从汉武帝上溯三千年历史,北宋司马光写《资治通鉴》记述周威烈王至五代一千三百六十二年史事。

赵峰旻所著《海防雄兵》,便是为曾经在东台弶港核心地带抗击日寇青史留名的海防团修史,这是何等光荣!

但,内中的艰辛,我感同身受。《海防雄兵》在大量占有翔实的史料基础上,充分调动了作者的理性思考、逻辑思维和形象思维,从陈毅、陶勇、孙二虎等一个个历史人物入手,融入海防历史的独特视角,既摈弃了戏说历史的无中生有,又讲究故事的鲜活生动避免了繁杂枯燥和了无生趣。比起大情节,细节梳理更见真章,“船承匠心打排斧”“巧借外衣屡立功”“移花接木运设备”中的细节描写逼真可信,而“妙计智赚孙二虎”“单刀赴会闯匪窝”中的陶勇,说话一高一低都讲政策,挥手一抬一落都带威严。所以,通过《海防雄兵》,我看到弶港海防团的历史多彩斑斓。

作者在《后记》中写道:“在振兴中华的征途中,铭记这样一支跨时代的海防雄兵,传承他们保家卫国的伟大品格,我们才能够在中华民族伟大复兴的征程中,拥有磅礴的力量!”

力量感召,弶港海防团的历史叙事将会继续!(杨德昌)